筑波大学

原子力緊急時の環境影響評価と廃棄物処理・処分を支える人材育成

事業の背景

我が国の原子力人材育成は旧来、工学部の原子力関連学科や、医学部医療関連学科等により、原子力管理技術、医学療法等の分野を中心に行われてきました。しかしながら、福島第一原子力発電所事故以来、環境中での放射性核種の動態解析や影響評価、モデリング技術を有した人材の不足が顕在化したことから、本学では新たな教育プログラム「原子力災害による環境・生態系影響リスクマネージメント人材育成事業(平成27-29年度)」を発足し、さらにそれを今後の原子力分野の最重要課題の1つである放射性核種の処理・処分まで発展させた「原子力緊急時対応と放射性廃棄物処理・処分を支える高度人材育成事業(令和1-3年度)」を実施し、環境科学・地球科学分野からの体系的・継続的な原子力人材育成に取り組んできました。

その後、原子力人材育成作業部会にて中間取りまとめ(2016年8月)がなされ、原子力以外の分野の人材へのアプローチが今後の課題として挙げられており、工学を中心とした原子力関連学科以外の学生を対象とした原子力教育および人材獲得・育成は依然として不足していると言えます。また、2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画では、これまでに引き続き「福島第一原子力発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて取り組むことがエネルギー政策の原点」であることが第一に示されています。パブリックコメントでも福島の復興や風評被害への意見が数多く寄せられており、放射性核種による環境や健康への影響という身近な関心に、科学的根拠をもって寄り添える人材は、原子力緊急時対応や放射性廃棄物の処理・処分を進める上で欠かせません。

事業の目的

東北大学多元物質科学研究所と共同で実施することで、これまでに構築した原子力緊急時の環境影響評価と廃棄物処理・処分に関する人材育成プログラムをさらに他大学の大学院生等を対象に展開し、さらなる育成人数の拡充を図るとともに、地球科学や環境科学、原子力工学中心に、様々な分野の学生に対して原子力分野に関する関心・貢献への動機付けを行うことで、原子力人材獲得機会の増進を目指します。

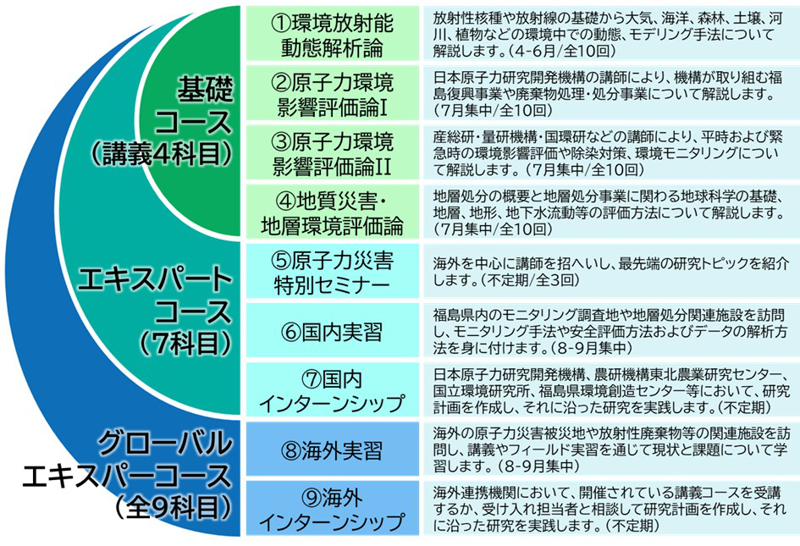

これを実現させるために、国際的スケールにおける機関横断的な教育体制による専門性に応じた3段階の教育プログラム(基礎コース、エキスパートコース、グローバルエキスパートコース)を実施し、行政や教育の立場から国民理解の増進を担う人材を育成するとともに、国内外で課題解決を担うことのできる専門家を育成します。特に、国内外で実習やインターンシップを行い、人的ネットワークの拡大とともに国際的なコミュニケーション能力と世界の原子力課題の理解の向上を図ります。また、Web会議システムを活用したオンライン講義により、ANECに属する学生や他大学の学生を受け入れ、本プログラムの講義を誰でも視聴可能かつ永続的なオンラインコンテンツとして整備します。