長岡技術科学大学

技術的専門性を要する社会課題の解決に寄与する実践的人材の育成

事業の背景

原子力分野では、発電所や処分場をはじめとする関係する施設の立地、その運転、処分の在り方等が、国が進めるエネルギー政策に基づくものであると同時に、地域問題であることでもあることから、裁判になる等、社会課題となっています。

このような社会課題に対し、国や地方公共団体が主催する委員会、学会等の学術団体、研究機関等において、解決に向けたさまざまな議論がなされ、具体的な指摘や改善方法の提案がされています。また、国、地方公共団体、関係する事業者等は、それらの指摘や改善方法の提案に基づき、関係する情報の提供や公開性・透明性確保の取り組み等さまざまな取り組みを行っています。しかしながら、全国の原子力発電所の再稼働、高レベル放射性廃棄物処分場の選定、福島第一原子力発電所のALPS処理水の海洋放出等、原子力分野における社会的課題において、その報道を含む社会反応を見る限り、行われている取り組みの成果が十分に出ているとは言い難いといえます。

一方、文部科学白書では、高等教育機関に、我が国及び国民が直面する課題にしっかり応えていく重大な責務を有していることを認識することを求め、具体的には、教養・知識等に加え、課題発見・探求のための批判的思考力や判断力、チームワークやリーダーシップを発揮して社会的責任を担い得る倫理的・社会的能力などを育成することを求めています。しかしながら、これらの要望に応える教育は、一部で行われてはいるものの、現在も教育の力点は教養・知識の取得に置かれていることが多いです。また、それらの教育が原子力分野における社会課題解決に関わる教育においての実践例はほとんどありません。

事業の目的

以下の①~④を通じ、これからの原子力を担う高専および大学の人材に、自らがもつ専門的知識に基づきながら、技術的専門性を持たない一般の人々と一緒に、原子力分野における社会課題の解決を目指すことのできる能力を育成する実践的人材育成プログラムです。

- ①討論型世論調査( Deliberative Poll:DP、以下「DP」という)を参考にした原子力分野における社会課題を学び、考え、話し合う場を、全国の高専および大学で実施する

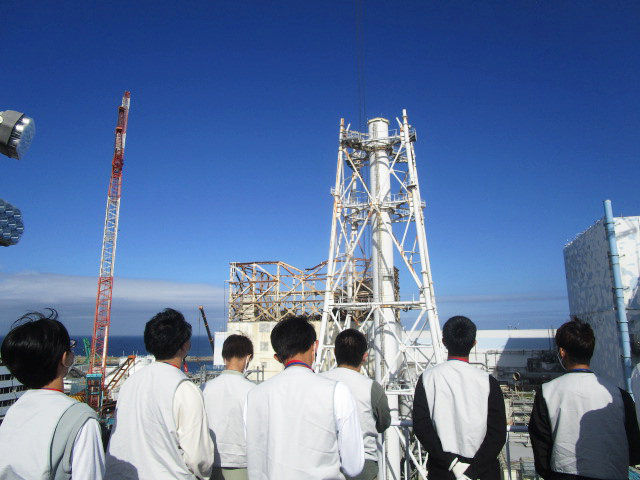

- ②原子力分野における社会課題に対し、組織や地域でどのような取り組みがなされているのか、実際に行われている取り組みの効果等について、現場の担当者から直接伺い、社会課題に対する知識を深化させると同時に、グッドプラクティス/バッドプラクティスを調査する

- ③①および②の参加者から希望者を募り、①で扱っていない原子力分野における社会課題を選定し、高専生・大学生が、「DPを参考にした原子力分野における社会課題を、学び、考え、話し合う場」を設計する

- ④③を実施する