近畿大学、京都大学、東京都市大学、東海大学、名古屋大学

近畿大学、京都大学、東京都市大学、東海大学、名古屋大学

原子炉及び大型実験施設等を活用した持続的な原子力人材育成拠点の構築

事業の背景

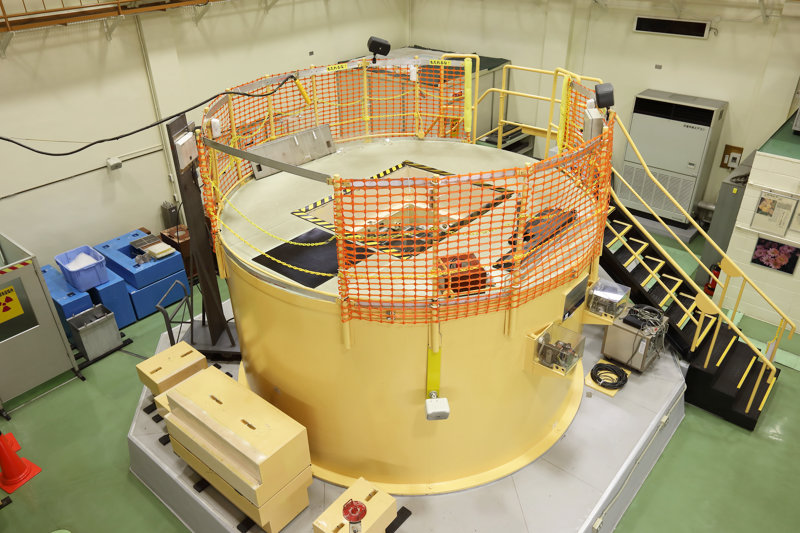

原子力を専攻する学生が最低限学修するべき講義や実習の中で、原子炉を利用した学生実習は原子力分野特有の経験であり、座学で得た知識を実践して血肉化する現場として不可欠です。しかし国内で教育に供される原子炉のほとんどが廃止または運転停止中となり、特に大学が運用する原子炉は、近畿大学と京都大学が保有する三基の原子炉のみとなっています。中でも、近畿大学原子炉(UTR-KINKI)と京都大学臨界集合体(KUCA)は、従来から教育利用の面で特に大きな役割を担っており、これまで国内外の多くの大学の実習教育に活用されてきました。

しかしながら、両大学の原子炉はともに運転開始から数十年を経て高経年化が進んでいること、福島第一原子力発電所事故後に厳格化された規制要求による負担が年々増大していることなどから、教育利用の機会が縮小しつつあるのが現状です。そのためこれらの原子炉を効率的かつ有効に活用する取り組みが求められますが、これまで両大学の原子炉を連携させて効率的に運用する枠組は存在せず、それぞれが独自に実習コンテンツを開発、提供し、実習内容も必ずしも整理(棲み分け)がなされていませんでした。また、これらの原子炉を利用する大学も、それぞれ独自の経緯でどちらか、または両方の原子炉を利用しており、教育ニーズに合わせて各原子炉の特長を有効に活用することは行われていませんでした。したがって、各原子炉の特長を生かした実習コンテンツを体系的に整備・強化し、利用する大学の教育ニーズに合わせて利用を整理することで、貴重な原子力教育リソースである両大学原子炉の教育利用を一層有効的かつ効率的に行うことが可能となると考えられます。

さらに、UTR-KINKIとKUCAを教育・研究の両面で活用している大学は、各原子炉を中心に強力なユーザーコミュニティを形成しています。これらの大学は、現在も多様な原子力教育リソース(講義、実習、実験施設、国際研鑚の場)を維持、保有しています。多くの大学で原子力専門学科が廃止され、原子力基礎教育が希薄化し、原子力関連分野の教員が分散・減少しているため、単独の大学で一貫した原子力専門教育を行うことができる大学は減少していますが、これらの大学が特長ある教育リソースを相互に提供し、教育機能を補い合えば、原子炉の活用と合わせて各大学の原子力専門教育機能の強化に資すると考えられます。

事業の目的

国内に残された貴重な原子力教育リソースであるUTR-KINKIとKUCAを利用した実習を体系的に再構築・強化して利用者に提供します。また、両原子炉を利用する大学が持つ原子力教育リソースを相互に提供し合って教育機能を補い合い、原子力専門教育の強化と原子力産業界及び原子力アカデミアへの人材供給を目的とした教育拠点を形成します。

近畿大学原子炉(UTR-KINKI)

実習の様子